「単身入居高齢者へ部屋を貸す方へのアドバイス①~部屋を貸す前の留意点」

大阪相続遺言相談センターです。

いつもワタシのスタッフ日記を読んでくださりありがとうございます。

もう年末でして、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では今年中に済ませるべき業務に追われています。

そんな中、来年の相談予約を受け付けておりますが、大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では相続遺言だけではなく、ご高齢の方、シングルのかたの法的な相談を広く受けております。

みなさま遠慮なくご相談ください!

本題へ!

ところで今回のスタッフ日記では、単身入居高齢者へ部屋を貸すオーナからのご相談に応じるためには必須の内容についてお伝えします。

不動産法務に強い大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)、経験豊富ですよ!

<令和3年6月 国土交通省で定めた「大家さんのための単身入居者の受け入れガイド」を基本にしましょう>

以前、居住支援法人について書きましたスタッフ日記がありますね。(ぜひ再度お読みください。)

このたびは、この居住支援法人以外にも宅建業免許を持つ不動産業者や個人オーナーのかたが、家を貸すときに高齢者、シングルマザー、子育て中家庭、低所得のかたなどの住宅確保要配慮者へ貸す場合には、このガイドの内容を、借りる側のかたも知っておくことで、お互いが安心して賃貸借契約を結ぶことができますので具体的にご説明します。(ガイドはこちら)

貸す側は「契約前」「入居中」「入居者死亡後」の3つの時間軸にわけて重要な準備をしておくことが大切です。

貸す側を「オーナー」、借りる側を「入居者」といい、説明を続けます。

今回は、この3つの時間軸のうち始めの「契約前」の留意点を説明します。

留意点1つ目

入居者に関する情報を丁寧に聞き取りをし、個人情報として管理に気をつけるとともに、住宅確保要配慮者である入居者へ、威圧的な態度をとらないようにしましょう。

聞き取る内容は次の通りです。

・入居者の家族、相続人になるであろう人はいるか? その人々の連絡先、居所は?できるだけ詳しく正確な内容

・入居者に親族がいない場合は、入居者のことをよく知る専門家(弁護士、行政書士、居住支援法人、不動産業者など)の連絡先と名前など。

・入居者の居宅内の動産のうち、「オーナーの責任で捨ててもいいもの」「捨てずに相続人に渡してほしいもの」のリストアップ内容

留意点2つ目

「残置物の処理等に関する契約」を締結しましょう。

この契約について説明します。

入居者が死亡すると、部屋を借りる権利である「賃借権」と、部屋にのこされた家財道具などの動産塁(以下、「残置物」といいます)の所有権は、入居者の相続人(法律で定められた法定相続人)が引き継ぎます。

にもかかわらず相続人がいるかどうか、またその相続人の居場所がわからなかった場合は、オーナーは残置物に勝手に手をつけることができません。

そうするとその部屋を次に借りたい人に貸すこともできず困ってしまいます。

こういうリスクがあるからということで、オーナーは単身のかたには部屋を貸すことを躊躇してしまうという現状があります。

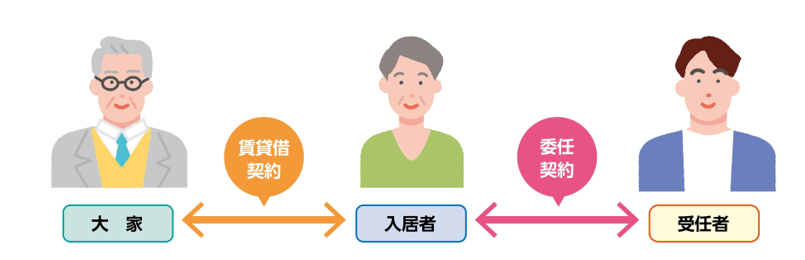

そこで、国土交通省・法務省ではオーナーと入居者とで 「賃貸借契約」を結ぶだけではなく、入居者と受任者(居住支援法人や不動産業者)とで「委任契約」を締結するよう推進しています。

この「委任契約」は、A「賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約」とB「残置物の処理事務の委任に関する契約」の2つから構成されます。

Aについて

入居者の死亡時にオーナーとの合意によって賃貸借契約を解除する代理権を、受任者に与える契約のこと。

Bについて

入居者の死亡時における残置物の廃棄や指定された先への送付などの事務を受任者に委託します。

入居者は「捨てては困るもの」を指定し、その送付先を明らかにしておきます。

受任者は入居者の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了したあとに、「捨てない残置物」以外のもの、つまり捨ててもいいものを捨てます。

AとBについては、国土交通省・法務省から「モデル契約条項」を発表しており、単身の入居者のうち60歳以上のかたが入居者となる場合に契約推進をするように想定しています。

受任者には、入居者の相続人となる予定の人、居住支援法人、管理業者などが想定されます。

では、次回の日記で、「入居中」と「入居者死亡後」にオーナーがしておくべきことについて解説しますね。

次回もお楽しみに!

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

- 保有資格

行政書士

- 専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

- 経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。

.png)

.png)

.png)